Г.А. Трофимук родился в Ростове в 1924 году, окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию. На «Гомсельмаш» пришел в 1949 году, был старшим руководителем группы и начальником конструкторского бюро силосорезок, с 1962 по 1970 год – заместителем начальника ГСКБ. Принимал активное участие в разработке и внедрении в производство конструкций машин для внесения удобрений, механизации животноводческих ферм, прицепных силосоуборочных комбайнов, прицепной специализированной емкости ПСЕ-12,5.

К 1975 году, когда он возглавил ГСКБ, в США ведущими фирмами начала создаваться техника, которая, по сравнению с советскими образцами, ушла далеко вперёд в плане технологичности, производительности и новизны.

Тогда в Советском Союзе основным видом кормоуборочной техники были силосоуборочные комбайны КС-1,8 «Вихрь» и КС-2,6. В США была направлена делегация советских аграриев и конструкторов сельхозтехники для изучения передового опыта американских комбайностроителей и фермеров, в состав которой входил и Георгий Александрович. Георгию Трофимуку запомнился большой и элегантный Hesston-4000, он воочию увидел, какими должны быть машины для серьёзной и продуктивной работы. По возвращении домой предстояла долгая и кропотливая работа по созданию «такого же, но нашего» чуда техники.

Своим вдохновением и верой в успех Георгий Трофимук буквально заразил тогда весь коллектив. Об этом свидетельствует количество часов, которые инженеры проводили у кульманов сверхурочно, уже после окончания рабочего дня.

Результатом кропотливых трудов стал первый в Советском Союзе самоходный кормоуборочный комбайн КСК-100. Всё лучшее от зарубежных аналогов нашло своё применение в новой конструкции. Ноу-хау адаптировали под реалии советского хозяйства. Техника, при всей своей новизне и технологичности, должна была также быть «неубиваемой» и ремонтируемой в каждом сарае, выдерживать стоянки под открытым небом и, если нужно, «кушать, всё, что зальют в бак».

Рассказывает Александр Фёдорович Доброхотов:

– Я тогда занимался предварительными приёмочными испытаниями в Подольске, Алма-Ате и на Западной (ныне Белорусской) МИС. На новом комбайне всё время случались незапланированные поломки, которые мы устраняли в любых условиях. Тогда Георгий Трофимук предложил создать специальные бригады обслуживания машин на испытаниях. Была образована также рабочая группа анализа и систематизации поломок, которая стала прообразом нынешнего штаба испытаний.

Туда стекалась информация со всех МИС. Новые детали оперативно доставлялись прямо с завода. При необходимости их доставляли поездом, затем везли на станцию и монтировали ночью, чтобы утром КСК-100 вновь выходил в поле.

Георгий Александрович был незаурядным конструктором и производственником. При нём серийно сходили с конвейера КС-2,6, КСС-2,6, революционная разработка своего времени КС-1,8 «Вихрь». А прицепов ПСЕ-12,5 выпускалось до 50000 штук в год.

Александр Доброхотов вспоминает:

– Комплектующие изделия, особенно автомобильной промышленности, тогда были в страшном дефиците, но их нам давали благодаря настойчивости Трофимука, которому для этого часто приходилось выезжать в Москву в ЦК КПСС, ряд министерств и ведомств. Завод «Гомсельмаш» был буквально реконструирован под выпуск этой уникальной для своего времени машины. Параллельно создавались специализированные хозяйства, например, им. Урицкого Гомельского района. Там держали до 10000 голов крупного рогатого скота. Поголовье требовало солидной кормовой базы, для кормозаготовки требовалась сильная и надёжная кормоуборочная техника. КСК-100, а позднее КСК-100А стали теми комбайнами, в которых нуждалось советское сельское хозяйство.

Вспоминает генеральный конструктор НТЦК ОАО «Гомсельмаш» Сергей Федорович:

– Георгию Александровичу я благодарен за то, что он привёл меня сюда. После получения диплома о высшем образовании я хотел пойти работать в институт металлополимеров, но он предложил переориентироваться на «Гомсельмаш». Благо, здесь давали жильё молодым специалистам, да и работу обещал интересную. Трофимук был трудягой, хорошо помню, как он брал на себя решение многих серьёзных вопросов, ведь кормоуборочных комбайнов в СССР до нас никто не делал. За чертежами просиживали чуть ли не до утра.

По словам Сергея Федоровича, Георгий Александрович очень переживал за всё, что творилось на МИС:

– Однажды у КСК-100 на испытаниях обломился чулок «нивовского» моста. Решение Георгий Александрович нашёл и принял быстро. Конструкцию усилили, нашли способ снизить динамические нагрузки. Трофимук был чуткий, вежливый и тактичный человек. Он выслушивал все мнения, проводя «мозговой штурм» проблемы, и лишь затем предлагал итоговое, чаще всего, единственно верное решение.

Все позиции конструкторов тогда отстаивались в Москве на высшем уровне. Убедить в своей правоте функционеров Г.А. Трофимуку было совсем непросто. И все же комбайн вышел отличный. Кроме него коллектив конструкторов работал и над другими проектами. К примеру, в 1982 году Георгий Трофимук поручил Сергею Федоровичу возглавить разработку и выпуск большегрузных прицепов.

– Помню, выкатывали из экспериментального цеха прицеп ПСЕ-40, а он не проходит в ворота по ширине! Пришлось следующие экземпляры сужать, чтобы они проходили «негабаритные» места при работе в хозяйствах.

Вскоре на очередном съезде КПСС комбайн КСК-100 подвергся критике. Георгий Александрович тяжело это переживал, но нужно было оперативно принимать меры по устранению выявленных недостатков. Тогда большая группа специалистов выехала в различные области СССР для изучения ситуации на местах. Сергей Федорович выезжал в Оренбургскую область. Предстояло обследовать КСК-100, работавшие в хозяйствах региона.

– Говоря по правде, культура применения комбайнов зачастую была нулевой. Помню, в одном из хозяйств пошли на мехдвор смотреть машину. А там стоит лишь остов КСК-100 – двигателя нет, он переставлен на другой комбайн. Зато в соседнем колхозе механизаторы только хорошее про КСК-100 говорят, рассказывают, что 8000-10000 тонн за сезон убирает. Машина под крышей стоит, её берегут, смазывают, осматривают. Тогда это был новейший комбайн, насыщенный гидравликой, а гидростатический привод для всех работников сельского хозяйства был новинкой. Относиться к подобной технике следовало соответственно.

Второй причиной критики, которую назвал Сергей Федорович, был подход к изготовлению узлов комбайна на базе широкой кооперации. Машина была разложена по узлам, которые выпускались различными производителями.

– На каждый узел КСК-100 требовалась разработка отдельных технических условий. Следовало назначать выходные параметры, составлять эту документацию и рассылать заказы по заводам-кооператорам. Отследить качество исполнения каждого узла на каждом заводе было практически нереально. В итоге все ошибки списывались на конечного производителя. А ведь машина была производительная! В Венгрии на КСК-100 из первой партии намолотили 8500 тонн кормов. Нарекания по качеству резко пошли на спад с момента освоения заводом «Гомсельмаш» выпуска всех основных узлов. Кооперация впоследствии сошла на нет, а завод был реконструирован и вышел на новый уровень своего развития, выпуская до 20000 самоходных и унифицированных с ним прицепных кормоуборочных комбайнов КПКУ-75, разрабатывавшихся в ту же пору под руководством Г.А. Трофимука.

Заслуги Георгия Александровича перед отечественным комбайностроением были высоко оценены государством, он – кавалер ордена Трудового Красного Знамени, большой серебряной и двух бронзовых медалей ВДНХ СССР, заслуженный машиностроитель республики. Трофимуки – яркие представители трудовой династии завода «Гомсельмаш». Георгий Александрович с женой Риммой Васильевной вырастили двоих сыновей. Старший сын Вячеслав работал в УМА, младший Владимир трудился станочником на ГЗСИиТО. Римма Васильевна возглавляла отдел технической документации.

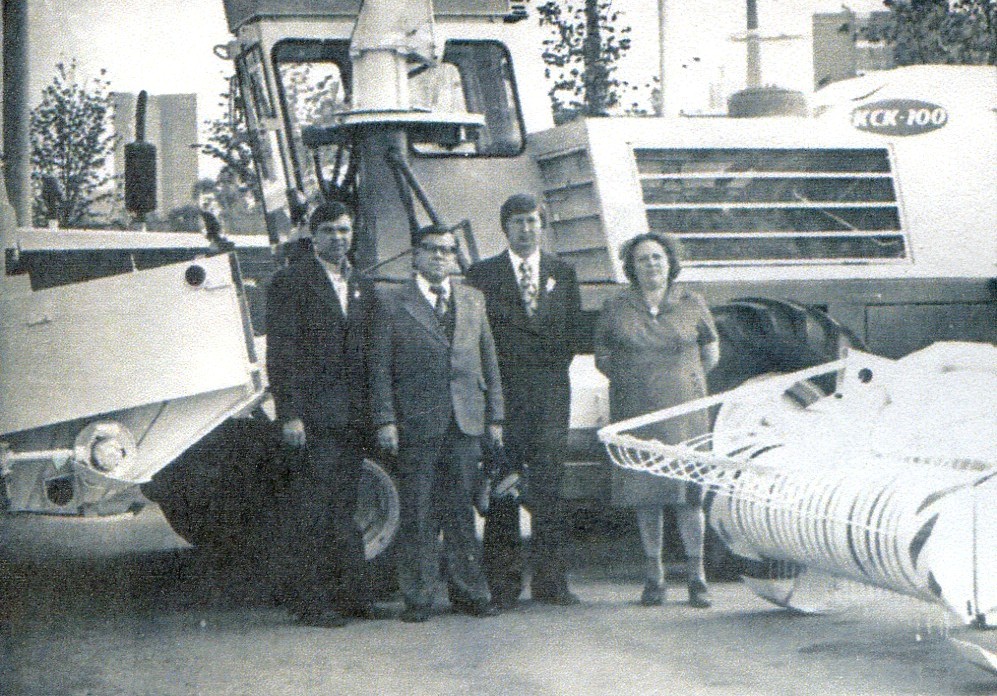

НА СНИМКЕ (слева направо): водитель-испытатель Владимир Подшивалов, генеральный конструктор-начальник ГСКБ Георгий Ттрофимук, инженер-конструктор Виктор Сусов, начальник ОТД Римма Трофимук.

НА СНИМКЕ (слева направо): водитель-испытатель Владимир Подшивалов, генеральный конструктор-начальник ГСКБ Георгий Ттрофимук, инженер-конструктор Виктор Сусов, начальник ОТД Римма Трофимук.

Фото из архива НТЦК.

В этом месяце научно-технический центр комбайностроения ОАО «Гомсельмаш» отмечает 70-летие своего основания. Принципиальный период истории этого структурного подразделения связан с именем Георгия Трофимука, возглавлявшего головное специализированное конструкторское бюро (так тогда назывался центр) с 1975-го по 1984 год. В конструкторском коллективе НТЦК и сегодня много тех, кто помнит его лично.

В этом месяце научно-технический центр комбайностроения ОАО «Гомсельмаш» отмечает 70-летие своего основания. Принципиальный период истории этого структурного подразделения связан с именем Георгия Трофимука, возглавлявшего головное специализированное конструкторское бюро (так тогда назывался центр) с 1975-го по 1984 год. В конструкторском коллективе НТЦК и сегодня много тех, кто помнит его лично.